人力創新-HR再造可借力使力的3個主軸

- 撰文者:

- 2019/04/26 瀏覽數:5371

不好才想好,可能時不我與

企業組成要素包括資金、人力、設備、產品、技術…等等,對企業主而言什麼是最重要的?見仁見智!隨著環境的惡化與高度競爭,不少企業面臨到升級或轉型,許多的創新點子或外部機會都可藉由外力或資金來快速彌補,惟有組織內部根本的問題是不容易的,也非一蹴可幾,尤其是「人」的因素,因為不確定性最高,所以常因不當的管理問題陷入惡性循環。

準備好,才能與時俱進

所謂的準備「好」,本人所指乃是有著持續改進的想法與做法,方向也許很廣,方法也許很多,以企業對持續改善的立場而言,本人建議應培養與建立下列二項思維:

- S曲線建立(持續創新)

如下【圖一】,永遠都要準備下一代的新產品,而且準備的時間不是等到了現階段的產品沒有了競爭力才開始,以產品生命週期曲線而言,當第一代產品在快速成長階段,就要能針對第二代進行投入與精進,如此才能使第一代產品衰退時第二代還能銜接而上。

.jpg)

【圖一】

- 組織人力類型盤點(持續調整)

如下【圖二】,永遠都要培養接班人,企業要能了解本身的人力結構,並透過相關精進做為以達理想之比例,例如「人材」施予訓練(特定目的)、「人才」施予教育(潛移默化),進而能成為替公司帶來錢財的「人財」。

.jpg)

【圖二】

人資管理再造可借力使力的3個主軸

再造工程中為了建構企業核心競爭優勢,針對原有的業務流程進行根本性重新思考與改革,企業必須摒棄已成慣例的營運模式和工作方法,以工作流程為中心,重新設計企業的營運方式,而人才管理絕對會是企業重要的支柱,對於HR再造筆者將其歸納下列三個主軸,並結合多年執行相關專案計畫之經驗提供案例參考:

- 千里馬與伯樂,着重的是「準確性」:(選才)

有句話「請神容易送神難」,企業往往最容易忽略最前端人才招募與甄選時的重要性,導致美麗的誤會一開始就產生,反過來說,好的開始會是成功的一半,在管理學上問對了問題事半功倍,在招募上也是如此,需要有系統地作業流程來協助確認:

(1) 目標明確 → (2) 遴選標準 → (3) 徵才方法 → (4) 篩選方式 → (5) 測驗工具 → (6) 面談策略。

千里馬需要機會,伯樂需要經驗或者訓練,如何在對的時間遇到對的人,提供下列幾項建議方向:

- 對的人找對的人(有經驗的伯樂發掘有潛力的千里馬)

- 因應人才需求特性,搭配徵才管道多元化

- 善用情境模擬,找尋最佳人才

- 系統化多次面試,找到對的人

案例 1

A公司結合了餐飲、觀光、農業、服務等橫跨了許多產業,其推動職場體驗計畫(旅行者計畫),對於招募的新人安排2年3個職務輪調(每一職務8個月),過程當中除了能更了解新人的適性狀況外,也讓新人能更了解職場,畢竟隨者職場演進,許多的職務與職能越來越需要跨領域的人才,如此一來除了達到適才適所外,也為未來的用留才留下伏筆。

案例 2

B公司為了提升業務單位主管面談的有效性,由HR辦理相關主管招募面談技巧之訓練課程,透過系統學習及實務演練,讓主管學習如何成為一位伯樂;面談主要是驗證自己所看到的,所謂行為面談即是從過去來推論未來,從過去的經驗、工作價值、行為等,預測應徵者的未來行為表現是否符合本職務所需;過去不曾做過事,未來很高的機率不會做;假設性或理論性的問法,很容易無效,如果面談太過美好,務必透過反證,尋找出我們還不知道的事。

- 教育訓練與自我發展,着重的是「有效性」:(訓才)

有句話「訓練的投入總是看不到成本效益」,因為學習曲線與訓練的遞延效果,導致訓練不容易直接與效益連結,使得企業對於訓練的投入總有著消耗預算的疑慮。

首先,企業要先改變思維,Learning by doing,重點在於有沒有做、會不會做,再者,轉化辦訓的態度與方式,訓練是自己的事,外面的和尚再會講,還是得從自己開始,調整辦訓比例重點:(1) OJT在職訓練70%、(2) SD自我發展訓練20%、(3) OFF-JT工作外訓練10%,如此才能使培訓的意涵有所轉換:Training → Learning → Performance。

如何學中做,筆者提供下列幾項建議方向:

- 建立學習型組織

- 不當主管改當教練

- 職能與績效掛勾,並訂KPI

- 主管須了解,做什麼工作可以學到什麼東西

案例 3

C公司是一家中小型製造業企業,公司成立時是由許多技術人員所組成的,並沒有什麼管理制度,當初為了解決產業技術與溝通管理等問題,安排了一系列訓練計畫並由負責人親自參與規劃,起初先找出主要的發展缺口與績效目標,訂定三年訓練計畫。

第一年是外聘專業講師主要以整建組織生產流程及提升職能認同與技能,第二年是外師內化為內師,主要以流程績效提升與領導技能加強,第三年是全面內師,主要是落實專案管理與績效提升;辦理教育訓練是一種手段,主要目的是建立共識與凝聚向心力,藉此告訴員工們公司要成長,大家都要一起成長。

- 需求者與供給者,着重的是「滿意度」:(用留才)

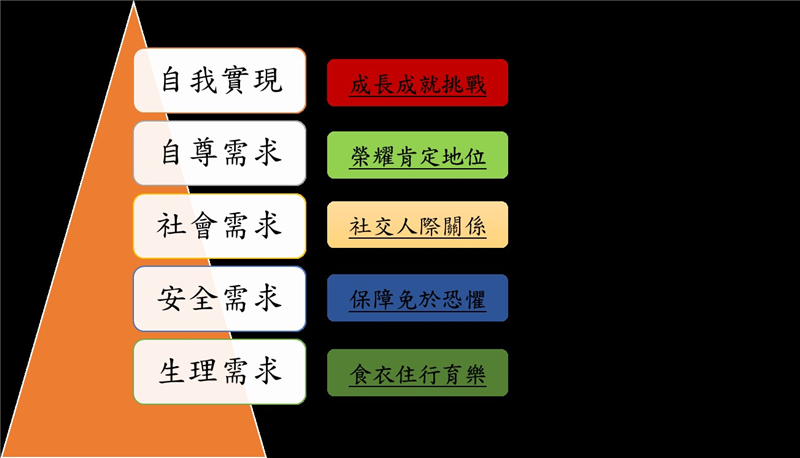

有句話「給得不對再多都不滿意」,以馬斯洛需求階層理論如下【圖三】,每家企業所屬階段不盡相同,需求當然會有所差異,但唯一不變的是,底層的生理與安全需求沒有被滿足,很難談及理想與願景;滿意度的反向指標也可是離職率,給的不夠或是心委屈了都是徵兆,如何取得供需的最大公約數,筆者提供下列幾項建議方向:

- 合理的報酬

- 公平的績效考核

- 主管的教導與支持

- 有願景的領導

- 生涯發展及發揮潛能的機會

【圖三】

案例 4

D公司是一家上市集團連鎖酒店,事業版圖除了台灣還橫跨至歐洲,其希望成為員工是主人也是業主的幸福企業,承如員工認股、酒水獎金、免費住宿、久任頒獎,幸福指數及人才發展五星計畫等,上述充分以員工角度結合企業經營,特別是在五星計畫中以明日之星、伯樂之星、三度之星、技藝之星、創意之星等多元的策略性作法,這些人力發展策略同時結合了員工職涯發展,使得每一位員工能獲得終身學習與持續進步。

改善體質沒有特效藥

每家企業都想永續經營、常保競爭力,當中遇到的挑戰與競爭,猶如人遇上了感冒,吃藥只是治標,改善體質才能治本,要如何改善體質呢?要懂得不斷地運動健身與飲食控制,運動健身不會立竿見影,周而復始,才能感受到與往年的不同,飲食控制,好的多吃,不好的少吃,過量有時也是適得其反。

回歸企業經營的基本面,不要等到不好才想好,要能不斷地進行創新與學習,好的人才組成好的團隊,好的團隊營造好的氛圍,好的氛圍建立好的文化,如此一來才能創造組織人才活水、源源不絕。

【參考資料】

- 人力資源管理理論與實務 林燦螢、鄭瀛川、金傳蓬合著

- 107年度人力提升計畫職訓成果 勞動部勞動力發展署中彰投分署

企業內訓服務諮詢

引領前瞻學習成長文化、推動創新知識價值方案,是CPC的使命也是我們永遠的承諾。一站式的企業內訓服務:滿足企業委訓需求,量身規劃打造專屬性課程並提供完備的委訓服務。

猜你喜歡

洞察自我發揮潛能雖說教練技術在台灣管理界還是頗為陌生,不過就管理趨勢而言,國內外已經有不少學者、專家提出「教練」或「類教練」的概念,其中日本趨勢大師大前研一就是一例。在此解釋何謂教練技術?是為新興的、有效的管理技術,主要的核心技能由被教練者自身的角度和目的出發,教練者扮演協助被教練者洞察自我,發揮個人潛能,以有效地達到目標。若將之套用在企業管理之上,教練技術能夠有效地激發團隊,發揮整體的力量,進而提升企業的生產能力。教練技術與企業內部原有的人力資源最大的不同是,通常後者所扮演的角色是為幕僚,可說是組織中教練式領導文化的引渡單位。教練技術具體作用

企業主總說「找不到人」;主管總嘆「找錯人」、「員工又跑了」;求職者則唉「找不到工作」?事實上,職場不是一個蘿蔔一個坑,企業主與求職者皆要認清自我需求、做足功課,平衡供需翹翹板避免認知落差,並透過適合的多元招募方案精準求才,避免大海裡「撈」人;利用3 + 9 計畫與導師制度降低人才陣亡率,積極有效「留」人。

只有嘗試過失敗的酸苦,才會知道成功的果實原來是如此的甜美。因此,企業主管及員工皆要能勇於發掘問題、解決問題,抱持著好還要更好的積極心態,相信企業一定能保有關鍵性的核心競爭優勢,綿延不絕的經營下去。

當產業環境快速變化,企業對人才需求更為殷切。如何讓自身進入產業生態系統中,與系統內成員共利共生,才能達到個體與總體利益發展的共贏局面。

職能系統如同看中醫,必須從根基開始調養。相較其他解決方案,因基於前期嚴謹的研究過程,需耗費較長時間,企業在採用前,需仔細思考組織或部門人力資源的問題、急迫性、可解決的方案選項、手邊的資源等,進行最適選擇。

本文分享人才徵選的技巧,包含面試前的準備到面試過程的提問及觀察面向。可透過履歷、筆試及面試來進一步甄選適任者。運用工作職能、核心價值來評估求職者。最終目的希冀能找到適任者、提升報到率,進而增加留任率。

人的慾望雖然無窮,但也因慾望而有夢想,知識是夢想之本,需仰賴不斷的學習、經驗累積與團隊一同成長,逐步邁向卓越的領導,並為達成中心的使命、願景共同努力。

丁種職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練班 - 招生廣宣-開課日期另行通知 - 電腦考試日期:另行通知 - 日間班 - 不適用營造業

上課時間 2026/04/15 ~ 2026/04/15

用聲音提高你的簡報力

上課時間 2026/10/22 ~ 2026/10/22

AutoCAD 快速上手班

上課時間 2026/12/01 ~ 2026/12/08

AI行銷策略企劃與提案簡報技巧 - 實體上課與視訊同步 - 請攜帶電腦

上課時間 2026/10/13 ~ 2026/10/13

吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機(伸臂可伸縮式)操作人員安全衛生教育訓練 - 伸臂可伸縮式 - 週一~週五夜間7天及週六日2天

上課時間 2026/08/24 ~ 2026/09/13

iPAS AI 應用規劃師(初級)培訓班 - 遠距教學 - 假日班 - 第三梯

上課時間 2026/07/11 ~ 2026/07/18

採購量價分析與降價技巧

上課時間 2026/03/24 ~ 2026/03/24

團隊合作與溝通協調技巧

上課時間 2026/07/02 ~ 2026/07/02

門市人員服務品質與顧客滿意提升技法

上課時間 2026/06/25 ~ 2026/06/25

國內外碳稅碳權實務: 從法規申報到資產管理的致勝策略 - 遠距教學/請自備筆電 - LINE@ID:@274aywrg

上課時間 2026/05/07 ~ 2026/05/07