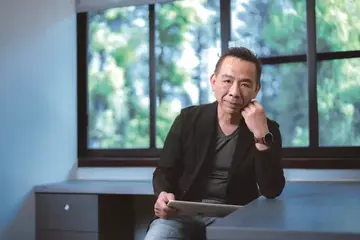

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾 用聯邦式學習,成為問題解決者

- 撰文者:

- 2025/08/04 瀏覽數:1136

採訪/吳俊毅 圖/台灣人工智慧實驗室、達志影像

從PTT鄉民口中的「創世神」,到微軟AI團隊的核心大將,再到被賦予重任的「AI國家隊」掌舵者,台灣人工智慧實驗室(Taiwan AI Labs) 創辦人杜奕瑾的每一個身分,都擁有極其鮮明的個人品牌與社會影響力。

但他回顧近30年的職涯,卻給出一個令人意外的答案:「我從來沒有主動找過工作,甚至連創業都不是我主動的。我只是想解決眼前的問題,機會自然會找上門。」回顧杜奕瑾的職涯,不像是激情與速度的F1賽道,更像一場由「好奇心」與「解決問題」。

杜奕瑾的三站職涯修煉

自由、責任與風險治理

職涯首站PTT 去中心化民主實驗

回顧杜奕瑾職涯的起點,像是一場在PTT「去中心化」的民主實驗。在1995年,面對台大官方BBS站「椰林風情」的管理權受限,他與同學們繞過體制,以「學生社團」的名義成立了PTT。這是杜奕瑾「去中心化」思想的首次實踐。他們選擇「開源」(Open Source),把BBS平台變成全民共創的場域,催生出台灣BBS文化中極具代表性的「使用者自治」。「使用者可以選舉版主、站長,甚至罷免他們,」杜奕瑾解釋,「這套由下而上的治理模式,至今仍與由演算法統治的主流社群媒體形成鮮明對比。」

職涯第二站 美國NIH重視數據倫理

第二站,杜奕瑾踏入了美國國家衛生研究院(National Institutes of Health, NIH),學會對數據「負責」。他形容這是一次由愛情引導的美麗意外,因為協助當時還是女友的妻子處理生物統計程式,讓他一腳踏入了「生物資訊學」的領域。

這個無心插柳的舉動,恰好對接上2001 年人類基因組計畫完成後,NIH 急需擁有數據分析的跨界人才。2003 年,憑藉著PTT 的資料處理經驗,他順利加入NIH。在醫療領域的工作讓他體認到,醫療生物資訊對資料隱私和嚴謹度的要求遠高於一般網路公開資料。因此,這次跨界讓杜奕瑾在NIH 意識到醫療資料的「嚴謹性」與「生物倫理」。對他來說,數據不再僅是資訊,更牽涉到責任、隱私與信任。

如果說PTT 讓他學會如何建立一個「自由」的平台,NIH 的歷練則讓他理解如何建立一個「負責任」的平台,這份對數據倫理的敬畏,成為他日後倡議「可信任AI」的倫理基石。

職涯第三站 Microsoft實戰風險管理

2006年,Microsoft為追趕Google而打造Bing 搜尋引擎,杜奕瑾被Microsoft 延攬加入。身處科技與商業競爭最前線的他,很快意識到模仿沒有出路,必須思考「搜尋的下一步」。答案指向了當時被稱為「Agent」的生成式AI。他成為語音助理「Cortana」的研發總監,並走在大型語言模型(Large Language Model, LLM) 研發的最前端。

杜奕瑾在Microsoft 感受最深刻的就是「風險管理」,當初Microsoft 的策略是將搜尋和對話引擎作為雲端服務(Cognitive Services) 提供給其他公司,成為「白牌平台」,而非僅是自營產品。因此當時百度(Baidu) 的英文搜尋、蘋果Siri的部分搜尋結果、Yahoo奇摩的搜尋,其實都由Microsoft的技術驅動,讓杜奕瑾感受到背後「平台的強大」。

另外在2015年,Microsoft的聊天機器人「Tay」上市發布的第一天,就因學習到網友的不當言論,才上架一天即為緊急下架,這讓杜奕瑾深深感受到以大公司名義發布不受控的LLM,風險難以承受。AI 如同核能,若無嚴格的倫理框架與安全限制,其風險與破壞力將難以估量。

這三站職涯的歷練,從自由、責任到風險治理,層層疊加杜奕瑾對AI的全貌理解,同時也鋪陳他「歸鄉創立Taiwan AI Labs」的理想—— 不是為了創業,而是為了解決問題,從台灣開始,實踐一種「可信任」的科技願景。

從中美AI主流中 「聯邦式學習」走出 AI逆境

走出第三條AI道路

全球AI 局勢分析

歷經20多年、三大職涯戰場的淬鍊,杜奕瑾分析當今全球AI發展分為兩大主流:

美國「巨型科技公司」(Big Tech)

將全世界的資料吸納到自己的雲端,最終形成資料壟斷,形同「數位殖民」。

中國的「巨型政府」(Big Government)

由國家力量扶植科技巨頭,以國家的名義蒐集資料,所有的資料都是屬於國家的。

杜奕瑾力推「聯邦式學習」,其核心精神就是要將AI的權力從雲端巨頭手中,分散到終端企業與個人的手上。他強調,單一平台的權力過於集中,就容易被濫用或被控制。這也是杜奕瑾希望台灣善用自身價值,走出AI的第三條路。

傳統AI要求使用者「交出資料」上傳至雲端,由平台為使用者建立並訓練模型,聯邦式AI則是反其道而行,其核心精神是「資料不動,模型動」,可以解決科技壟斷和隱私外洩的困境。

杜奕瑾用一個生動的比喻解釋:「傳統AI,就好比你必須『交出』祕密食譜,讓中央廚房為你做菜;而「聯邦式AI」則是派一名『AI學徒』,到你家廚房學習獨門手藝,待學成後,這個AI廚師將完全屬於你,技藝也絕不會外流。」

|

「聯邦式學習」走出 AI 逆境 Q 對台灣來說,面對這樣的情勢,AI科技隱藏著巨大的風險,是否能從中美霸權中走出第三條路? A 去中心化的聯邦式學習 杜奕瑾認為透過「聯邦式學習」(Federated Learning) 的技術,在不將資料集中的前提下,讓各方協同訓練模型,從而兼顧AI發展與數據隱私,這項「去中心化」的技術路線,與台灣強大的硬體製造實力不謀而合。 |

產業界「聯邦式AI」的應用

台灣人工實驗室提供基礎模型與工具,就像一位「AI特派員」,被派遣到各個企業或終端裝置(如醫院伺服器、個人電腦)上,利用「在地」的私有資料進行客製化訓練。訓練過程中,敏感的原始資料完全不會離開原端系統,只會將學習到的「經驗」與「參數」(非原始資料本身)加密後回傳,再由中央模型進行整合優化。在台灣人工智慧實驗室推動下,「聯邦式AI」逐漸跨足台灣各產業:

- 醫療領域:AI模型在各家醫院學習專業醫師的判讀經驗,病人個資儲存在院內,不須擔心個資外洩。

- 金融業:企業用內部資料訓練出專屬的「防詐騙AI」,商業機密安全無虞。

- 在文創產業:音樂人可用自己的聲音,訓練出專屬的AI歌聲,版權完全屬於自己,不必擔心被平台剝削。

杜奕瑾強調並不是要訓練一個無所不知的全能模型,而是為各行各業培養出無數個值得信賴、安全可控、且「不會亂講話」的AI專家,這是一條更符合人權、更尊重隱私,也更適合台灣多元產業生態的AI發展路徑。

【本文未完,更多精彩內容請見《能力雜誌》2025年8月號,非經同意不得轉載、刊登】

能力雜誌

《能力雜誌》(Learning & Development),為中國生產力中心的出版媒體,以打造「經營管理的品牌+職場價值的推手」為編輯宗旨,提供讀者學得來的經管知識,以及容易用的職場技能,幫助讀者成為能動、能靜、能自主學習的職場菁英、專業經理人。

CPC線上書城

財團法人中國生產力中心提供完整的經營管理、顧客服務、人才培育、策略規劃相關書籍,以滿足企業不同層面的需求。

猜你喜歡

面對AI 需求爆發的年代,服務模式將產生根本改變,企業得謹慎應對,單只優化過往作法已不足夠,而是要積極迎向新商業策略,掌握關鍵服務場景,發最有價值的AI 時代應用。

利用檢索增強生成(RAG)AI技術來建構企業私有知識庫,以提升知識管理的效率。介紹RAG AI的核心技術,說明了RAG AI在製造業、醫療業和金融業中的應用案例,討論企業在建置私有知識庫時的步驟和考量因素,分享了中國生產力中心的實際應用成果。

1. Gartner 提出2025 年10 大科技趨勢:主要集中在AI 技術,包括AI 代理、AI 治理平台、多功能機器人、虛假資訊安全等。

2. 2024 年,全球開始反思AI 的快速發展,推動相關法規:

• 歐盟 2024 年通過AI 法案,2025 年將繼續推動AI 責任指令(AILD)。

• 台灣國科會撰擬「人工智慧基本法」草案,預計2025 年送立法院審理。

• 中國2024 年9 月推出《人工智能生成內容標示辦法(徵求意見稿)》。

• 美國加州 2024 年9 月通過AI 透明相關法案。

如同經典科幻電影《2001 太空漫遊》中,描述猿人因黑色獨石的啟發而開始使用工具,實現從平面到立體的維度升級。人類的歷史文明,亦隨著工具的迭代發展而不斷進化。從19 世紀蒸汽機掀起工業革命,20 世紀電腦普及開啟資訊時代,到如今的21 世紀,通用人工智慧(AGI) 的成熟發展及全面應用,無疑是帶動人類發展最關鍵的工具。

臺灣職安卡--營造作業一般安全衛生教育訓練6小時 - 3/3 - 限本國籍 - 台灣職安卡

上課時間 2026/03/03 ~ 2026/03/03

活用ChatGPT輔助學習Excel資料分析效率提升實務 - 實體建議可自備筆電 - 16;23;30 - Gino老師

上課時間 2026/04/16 ~ 2026/04/30

AI精實表達法:打造清晰邏輯與具說服力的口才

上課時間 2026/03/18 ~ 2026/03/18

社群經營精通:Facebook、Instagram、YouTube、TikTok全方位攻略 - 第一梯 - 請自備筆電

上課時間 2026/05/13 ~ 2026/05/13

營造業甲種職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練班(南科班) - 假日班 - 優惠6000元/人

上課時間 2026/03/07 ~ 2026/03/22

防火管理人訓練初訓班 - (臺北班) - 請等收到上課通知後再繳費

上課時間 2026/04/09 ~ 2026/04/10

Excel 函數實務全攻略:從基礎到進階 × AI 智能助攻 - 王仲麒老師 - 可自備筆電

上課時間 2026/08/05 ~ 2026/08/19

即時口語表達與技巧培訓

上課時間 2026/08/06 ~ 2026/08/06

製程品質規劃、執行與管制

上課時間 2026/08/14 ~ 2026/08/14

企業碳盤查導入與數位應用實作班 - 南科班 - 第二梯 - 日期4/23、30

上課時間 2026/04/23 ~ 2026/04/30