公共工程管理的數位轉型:從GIS應用案例洞察趨勢與經管策略

- 撰文者:

- 2025/10/06 瀏覽數:911

壹、前言

傳統公共工程管理長期面臨工期延宕、預算浮增、資訊斷層等挑戰,其根源多指向因依賴人工紙本作業而導致的資訊不對稱與溝通斷裂。

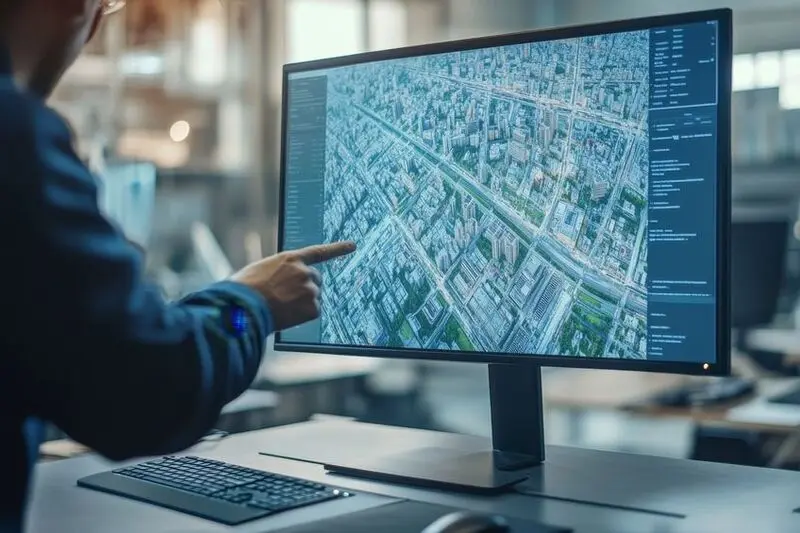

近年來,隨著資通訊技術的飛速發展,以地理資訊系統(GIS)為核心,融合雲端運算、大數據分析與行動應用的整合性管理平台,正成為推動公共工程管理現代化的關鍵力量。

本文將藉由下水道營運與公路邊坡維護等實際案例,深入剖析此一數位轉型浪潮中的宏觀趨勢,並提煉出可供公私部門參考的經營管理策略。

貳、產業趨勢觀察

從公部門近年推動資訊化的案例中,可觀察到四大不可逆的產業趨勢:

- 從「被動管理」到「主動治理」的思維轉變

過往管理模式多為問題發生後的應對處理。當前的「電子治理」趨勢則強調主動、即時與全面性的掌控。

管理者追求的不再是落後指標的彙整,而是能預警、分析並輔助即時決策的數位駕駛艙,此為心態與行為模式的根本轉變。

- 從「單點工具」到「整合平台」的技術融合

單一功能的軟體已不敷使用,市場趨勢走向技術大融合與跨域整合。成功的解決方案,是將GIS、行動裝置、雲端運算與大數據分析等多種技術,整合成一個能讓各方利害關係人(如政府、廠商、審查單位)同步作業的平台。

以交通部公路局「省道邊坡全生命週期管理系統」為例,該系統採用OGC(開放地理空間協會)國際標準,透過WMS(網路地圖服務)技術,使其邊坡即時圖資能被其他防災單位直接介接。

此「平台化」思維,將資料價值從內部管理擴散至跨部門共享,有效打破政府間的資訊壁壘。

- 從「經驗傳承」到「數據驅動」的決策模式

傳統工程管理高度依賴個人經驗,容易發生因人員異動造成知識斷層的風險。當前的核心趨勢是數據化與視覺化。

將工程全生命週期的紀錄轉化為可分析的巨量資料,決策依據從個人直覺轉向GIS儀表板的視覺化圖表與數據分析,使中長期計畫分析與績效評估更為客觀、精準。

- 從「本地實踐」到「國際標準」的治理格局

如公路局案例所示,採用OGC這類國際共通標準已成趨勢。這揭示了公共工程管理正走向標準化與一致化。

其目的不僅是優化內部管理,更是為了未來能與中央乃至國際系統進行資料交換與串接,從而提升整體治理服務的廣度與深度。

參、核心經管策略

面對上述趨勢,組織應採取以下經營管理策略,以確保數位轉型的成功:

- 核心痛點診斷:打破資訊孤島與流程斷點

多數管理問題的根源,在於組織內部「缺乏完善的架構進行垂直整合與橫向溝通」,即管理學上的「資訊孤島(Information Silo)」。

因此,任何數位轉型的首要之務,便是診斷流程斷點,規劃足以打破部門壁壘的整合性資訊框架。

- GIS定位:不只是地圖,更是管理骨幹

對GIS的認知不應停留在電子地圖。其管理價值在於連結空間資料(Spatial Data,在哪裡)與屬性資料(Attribute Data,是什麼)。

當管理者能將兩者結合思考,GIS便能升級為串聯專案設計、施工、營運、養護全生命週期的管理骨幹。

- 導入成功的關鍵:應用技術接受模型(TAM)

系統能否成功,取決於使用者意願。管理學的「技術接受模型(TAM)」指出,使用者對系統的「認知有用性」與「認知易用性」是決定其接受度的兩大關鍵。

因此,系統開發應讓第一線使用者深度參與,透過訪談與工作會議,確保系統功能切合實務需求且操作便捷,方能有效推行。

- 系統的生命週期思維:支持持續優化與迭代

資訊系統的建置並非終點。組織業務會不斷發展,使用者也會產生新的需求。**新竹市政府「下水道營運管理系統」**的案例即是明證,該系統在穩定運作後,市府仍持續投入資源進行功能擴充與維護。

此案例揭示,成功的數位化是一個動態過程,組織必須建立使用者回饋機制,並將系統維護與升級視為常態性的營運要務,才能讓系統與組織共同成長,持續創造價值。

肆、結論

總體而言,從下水道到公路邊坡的案例,清晰地描繪出公共工程管理從傳統模式邁向智慧治理的轉型路徑。對所有管理者而言,這不僅是一次技術採購與導入,更是一場深刻的管理哲學變革。

唯有精準掌握數位化、整合化、標準化的產業趨勢,並在組織內部實踐打破孤島、理解使用者、擁抱持續迭代的經管策略,才能在這波轉型浪潮中,成功提升工程品質、優化資源配置,最終實現組織永續經營的目標。

伍、結合過去數位轉型趨勢的未來展望

一、從「資訊整合」到「萬物孿生」:建構動態的數位雙生(Digital Twin)

目前的GIS應用,核心在於整合不同來源的資料(如中心輔導的資訊案),建立一個相對靜態但可查詢分析的資訊模型。未來的展望,則是將這個模型進化為一個與真實世界同步、即時互動的「數位雙生」(Digital Twin)」。

- 實現路徑

這將是能力的融合不僅是將CAD圖、管線資產、地圖整合在一起的3D視覺化,更是要接上現場的即時監測數據(如IoT感測器回傳的流量、壓力、位移數據),並將其與維護排程動態連結。當現場的設施狀態改變時,這個數位模型會同步更新,反之亦然。

- 未來應用情境

維護人員不再只是查詢管線的「歷史資料」,而是能看到它「當下」的健康狀態。管理者可以在這個數位雙生模型上進行災害模擬,例如模擬某條主幹管爆裂後,系統會自動分析影響範圍、計算受災戶數,並即時推演出最佳的搶修資源調度與交通改道方案。

二、從「空間分析」到「預測決策」:AI賦能的智慧洞察

講義中的空間分析,如場址評估和風險區域劃定,多半是基於現有圖資進行套疊與分析。未來的展望,是讓人工智慧(AI)與機器學習(ML)深度介入,讓GIS從「描述現況」進化到「預測未來」與「開立處方」。

- 實現路徑

將歷年的設施維護紀錄、監測數據、天氣模式、地質資料等餵養給AI模型。AI可以從這些龐雜的歷史數據中,學習到人類難以察覺的失效模式與關聯性。

- 未來應用情境

系統不再只是被動地等地基下陷或管線鏽蝕到臨界點才發出警報。AI會主動預測:「根據未來一週的降雨預報與目前的土壤含水率,A7區的邊坡在72小時後,滑動風險將提升至85%,建議立即採取預防性加固。」這就是從分析(Analysis)到洞察(Insight)再到預測(Prediction)的典範轉移。

三、從「二維圖台」到「沉浸體驗」:AR/VR實現的空間實境互動

目前,成果的展現多半是透過電腦螢幕上的報表與地圖,或是整合在AutoCAD環境中。未來的展望,是徹底打破螢幕的限制,將數位資訊以最直觀的方式與物理世界疊加,提供擴增實境(AR)與虛擬實境(VR)的沉浸式體驗。

- 實現路徑

將GIS雲端平台上的3D設施模型(如地下管線、建築結構),透過AR/VR裝置進行渲染。

- 未來應用情境

- 現場施工(AR)

工程人員戴上AR眼鏡或手持平板,就能直接「透視」地面,看到地下管線的精確位置、深度與屬性,避免挖損,大幅提升施工安全性與效率。

- 設計審查(VR)

在一項新設施動工前,所有利害關係人可以戴上VR頭盔,一同走入虛擬的場景中,身臨其境地感受空間規劃、動線設計是否合理,在設計階段就找出潛在問題。

四、從「工程管理」到「永續治理」:GIS於智慧城市與ESG的實踐

當前GIS的應用,多聚焦於提升工程專案本身的效率與品質。未來的展望,是將GIS的應用格局拉高到智慧城市營運與**ESG(環境、社會、公司治理)**的戰略層次。

- 實現路徑

將工程或道路資訊(如交通流量)與社會經濟數據、環境監測數據進行更大尺度的整合。

- 未來應用情境

- 環境(E)

利用GIS分析城市建設對熱島效應、碳足跡、水資源循環的影響,輔助規劃更具韌性的「海綿城市」。

- 社會(S)

分析公共設施(如公園、捷運站、醫療資源)的空間分布是否公平,確保不同社區的居民都能享有均等的服務。

- 治理(G)

將所有工程案件的進度、預算、承包商資訊全部上網公開於GIS平台,實現透明化、可追溯的全民監督,達成真正的電子治理。

【參考資料】

- 新竹市政府。新竹市政府「109年度下水道營運管理系統擴充功能」委託資訊服務案。計畫說明文件。

- 交通部公路局。交通部公路局省道邊坡全生命週期維護管理技術研究暨系統開發。計畫說明文件。

- 互動國際數位(IDT, Interactive Digital Technologies Inc.) 網頁資訊。

~~作者推薦~~

- 〔CPC輔導〕

- (S21022)交通部公路總局省道邊坡全生命週期維護管理技術研究暨系統開發

- (S21002)新竹縣污水下水道管線設施GIS資訊系統建置

數位轉型卓越經營服務團

以「因應數位轉型需求與融合企業經管理論」為基礎,發揮數位盤點、系統整合、顧客體驗、商模再造、資源引導、產學鏈結及卓越營運之核心能量,協助企業規劃由諮詢診斷(改觀念)、教育訓練(育人才)、顧問輔導(伴輔導)、建置導入(導系統)、平台租賃(建平台)等五個構面展開。主要服務範疇提供包括知識數位化、經管數位化、製造效能優化、服務體驗優化、商業模式轉型、產學資源介接等數位轉型服務。

企業內訓服務諮詢

引領前瞻學習成長文化、推動創新知識價值方案,是CPC的使命也是我們永遠的承諾。一站式的企業內訓服務:滿足企業委訓需求,量身規劃打造專屬性課程並提供完備的委訓服務。

猜你喜歡

各級政府道路管理單位例行需管理及養護之道路長度與面積逐年擴大,但是可用經費與人力卻無法等比例成長,因此道路管理單位應可透過資訊化工具建立新思維新模式進行道路管理作業,以便於有限資源下發揮道路管理最大效益。本文針對相關道路管理資訊化系統建置經驗,分享規劃道路管理資訊化系統架構應注意事項與功能簡介,以期協助道路管理單位透過資訊化方法提升道路管理業務之行政效率。

現在大數據(big data)的時代來臨,然而如何將資料轉為有效的資訊,作為決策分析的資訊(information)依據。GIS(Geographic Information System, GIS)工具即可以做地表上空間應用的分析。利用其空間、路徑、環域、疊圖、熱點、密度、地形、水文和統計…等分析,以點、線和面概念儲存資料並數據化為實用之資訊。

隨著各項下水道工程建設的陸續完工,原有相關資料的人工彙整管理已不敷需求,也無法達成主動管理的積極作為,因此以往人工紙本作業之完工設施屬性基本資料,及人工無法判視的地理座標資訊訊息,調整以地理資訊系統(GIS)取而代之,期以透過系統建置案建置下水道設施管理的初步功能,以達電子治理目標。

台水公司為擴大整合部門系統資源及精進系統功能,規劃開發新版工程管理資訊系統,本文將針對系統各功能模組特色、導入標準化流程、建立資料交換機制及因應淨零政策等各項開發成果進行說明。

iPAS AI應用規劃師(中級)考證衝刺班- 科目1+科目2套裝【平日實體班】-W4 - 🚀 掌握AI核心,一次通過iPAS中級 - 請自備筆電上課💻

上課時間 2026/10/02 ~ 2026/10/16

車業國際標準及VDA FFA 使用現場失效件分析 NTF過程 - 南科班 - 第二梯

上課時間 2026/07/24 ~ 2026/07/24

敏捷式管理 X Scrum實戰

上課時間 2026/11/13 ~ 2026/11/13

從「權力」到「帶心」:跨世代領導者的影響力修煉營 - LINE@ID:@274aywrg - 實體+遠距同步 - 胡稚群老師

上課時間 2026/03/11 ~ 2026/03/11

TWI_JM督導人員工作改善師資培訓認證班

上課時間 2026/05/27 ~ 2026/06/11

ISO9001&IATF16949量測儀器校正管理實務 - 讓「精準」成為品質的根基,打造零缺點製程力!👍 - 請自備筆電上課

上課時間 2026/11/16 ~ 2026/11/16

危機變契機:面對客訴的高效應對與回饋技巧

上課時間 2026/03/19 ~ 2026/03/19

邏輯思考能力提昇應用技巧 - <思考力> - (原03/20改03/27)

上課時間 2026/03/27 ~ 2026/03/27

善用時間管理提昇職場執行效能 - <執行力>

上課時間 2026/11/24 ~ 2026/11/24

急救人員安全衛生在職教育訓練(1150521)下午班 - 下午班 - 請提供急救初訓證書影本 - 全聯專班

上課時間 2026/05/21 ~ 2026/05/21