淺談橡膠彈性體產業轉型醫療器材產業商業模式之研究-以F公司為例

- 撰文者:

- 2025/02/28 瀏覽數:463

臺灣製造業過去以代工為主,且品牌概念薄弱,即使跨入發展自有品牌,但大都以OEM與ODM的思惟來進行(經濟部產業發展諮詢委員會,2014)。顯示臺灣製造業本身缺乏足夠的技術研發與創新能力,使得製造業附加價值率逐年下降,因此政府開始引導傳統產業朝向高值化發展,並從高端產品應用領域切入。

隨著橡膠彈性體材料的新價值應用,可望能擺脫過去傳統橡膠彈性體產業髒亂、勞力密集、危險的刻板印象,將有助於提昇整理企業環境及整體產業形象,對市場領域或多角化開發異業合作皆具極大的成長空間(臺灣橡膠公會,2008)。因此,臺灣傳統產業如何透過創新來替企業加值成為重要課題。

以下就橡膠工業零件製造公司(以下簡稱F公司)的案例分析。

企業為了永續生存,突破經營瓶頸,不得不轉型改變結構型態以創造出適應未來的新經營模式(段兆麟、蔡進發、謝碧枝,2004)。

首先欲幫助F公司瞭解自身在產業中之價值及既有商業模式,預先瞭解醫療器材產業之關鍵要素,並檢視F公司進入該產業之關鍵能力及其資源,俾利F公司新商業模式之建構。

F公司前身是已經營了40多年的傳統橡膠製造廠,對於品質以及流程概念並無特別要求,直至2008年第二代經營者創立新公司行號,積極改變經營型態,強化技術並導入品質系統,發展國外市場,現今F公司產品皆以外銷至國外市場為導向。

在偶然的機遇下,陸續與國立宜蘭大學及臺北醫學大學進行產學合作。主要和宜蘭大學化學工程與材料工程學系進行膠料改質之比例調整,搭配F公司多年來的製程技術及產業需求經驗,進行膠料配方改善技術,最後再由宜蘭大學進行各項性質測試,故F公司能掌握最後關鍵技術,期能增加橡膠製品的競爭力。

與臺北醫學大學之產學合作在於將防震軟膠概念應用在醫療器材方面,透過滿足專業醫師使用經驗與臨床使用習慣,可讓使用者(醫護人員)和直接消費者(病患)進行有效率的醫療診斷,故產品之研發設計能力亦為攸關產品競爭力要項之一。

F公司期能利用現有資源找出存活變革與因應策略,特於2012年將ISO 9001+ISO 13485(GMP)+93/42/EEC之醫療器材品保制度引進,期能藉以制度化的徹底落實,讓公司能以更優良、更創新的產品,來回饋所有客戶。

中小企業組織彈性大,故在公司內部資源配合上,較能有效進行溝通,但考量到經營風險問題,故決定維持現有生產線,期能擴展醫療器材產品線之部份。

橡膠彈性體可廣泛應用於各種領域,因此開始評估各新市場可行性,並擬訂轉型決策,使組織轉型能配合組織的計畫發展,可望建立彈性體材料於外科醫療及週邊應用產品製程平台,並藉此成為具有整合彈性體產品技術能力之企業。

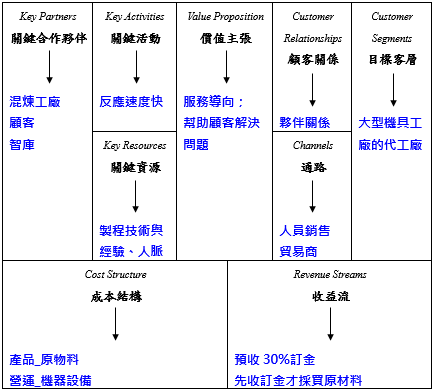

經由深度訪談結果詳細瞭解F公司在橡膠彈性體產業之商業模式,並透過商業模式畫布(Business Model Canvas)傳達易懂、簡單之商業模式要件,如下圖所示。

F公司在進入醫療器材產業時所評估之關鍵能力,主要可分顧客關係、上游供應商、製程技術三個部份,其分述如下:

- 顧客關係亦為合作夥伴關係

各醫學大學為F公司最關鍵合作夥伴亦為顧客,依照醫學大學裡的老師或是醫生提出實務上經驗或使用者需求,再與外科醫生共同設計研發出符合實際需要之獨特性產品,因此銷售通路也會以各醫療院所為主。

目前在醫療器材產業中,生產醫療器材產品的大多以醫療背景的人居多,相較於塑膠業、陶瓷業轉型醫療器材之廠商,以矽橡膠業轉型醫療器材之廠商較為少數,且需合作的外科醫生通常在手術台上時間過長,因此很少有醫生願意或有時間跳出來花費時間在共同研發部份。

目前已知,與醫院醫生配合之製造廠商較為少數,且設計研發之產品確實符合下游客戶之需求,因此F公司願意投資成本進入醫療器材產業。

- 上游供應商

由於F公司生產醫療器材之矽膠產品需使用醫療級矽膠,而原料本身已具有美國FDA認證,對於F公司而言可以節省原料的檢測費用與過程時間,只需專注於製造以及成品測試等流程。

矽膠原料屬礦材,與橡膠原料相比,橡膠原料會因為天然橡膠受氣候的影響,或期貨炒作的關係而導致價格浮動,因此矽膠原料的價格相較於橡膠原料較為穩定且透明。

與F公司合作之矽膠供應商原先在臺灣並沒有據點,F公司負責人在機緣下接觸到矽膠供應商,並在供應商開發亞洲區市場時與F公司保持著密切配合的良好關係,良好的關係可幫助F公司較為快速拿到原料,且可節省相關成本。

比方說,在訂購原料後,越短時間可以拿到原料為佳,但若供應商無法配合時,對下游顧客的交貨時間也有可能會相對延期。

透過矽膠供應商,亦有找尋到顧客之可能,供應商所供應的原料銷售到哪些國家、有何用途等,供應商最為清楚,經由矽膠供應商的間接介紹,有機會可以接觸到國外醫材廠商,若國外廠商希望開發亞洲市場時,F公司也可做為代為生產的角色。

- 製程技術

每一間製造工廠都會有自己本身能夠生存的技術能力,而F公司在工業製造技術上已累積相當的技術水準,故在進入醫療器材產業時,在製程技術上並沒有遇到太大的進入障礙,而研發重點主要以多樣化且單價相對較高之產品為主。

相較於其他同性質廠商,F公司特別的優勢在於產品研發過程中,已將未來顧客的需求納入產品設計之中,即與使用這些醫療器材產品的醫生們所共同設計研發,因而F公司選擇增設醫療器材之產品線為經營模式。

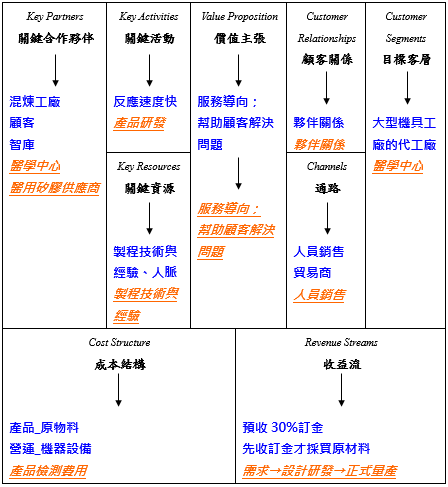

經F公司既有商業模式分析與關鍵能力分析後,由訪談結果得知,F公司進入醫療器材產業之商業模式分析如下圖所示。

與原有商業模式較為不同的分述如下:

- 關鍵合作夥伴除原有之合作夥伴外,亦增加了醫學中心以及醫用矽膠供應商兩個主要合作夥伴;

- 關鍵活動方面,由於F公司研發端是依據醫生們所提出實務上經驗或使用者需求所共同研發的,故與未來顧客共同研發產品對於F公司而言為關鍵活動之一,但出貨速度尚無法反應於醫療器材之產品;

- 目標客層則由於產品別之不同,而新增了醫學中心之銷售對象;

- 在成本結構部份,由於F公司所生產之醫療器材產品需接觸人體居多,故相較於原有成本,需花費較多之產品檢測費用來取得產品品質認證;

- 收益流,原有之生產系統以訂單生產(Make to Order)為主,並預收30%訂金之收款條件,醫療器材產品之生產系統則為先有需求,接著與外科醫生共同研發設計,研發設計完成後才進行正式量產,雖無預收訂金之條件,但是依客戶要求的性能規格交貨,因此較不會有滯銷之可能。

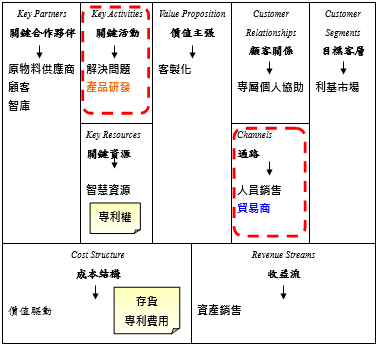

整合F公司於橡膠彈性體產業與醫療器材產業之商業模式如下圖所示。

- F公司皆針對不同的利基市場,迎合某特定目標客層之需要提供產品或服務;

- 價值主張則為此些目標客層提供客製化之產品和服務;

- F公司皆與顧客維持長期發展且緊密之關係,給予不同產業之顧客提供專屬個人協助;

- F公司最主要的製程技術與專業知識屬關鍵資源中之智慧資源;

- 最重要之關鍵合作夥伴分別為提供原物料之供應商、有助於降低風險之顧客關係,以及在學界、產業界提供協助之智庫;

- F公司將營運重點放在高價的價值主張以及高度的個人化服務,故成本結構屬價值驅動之訂價方式;

- F公司以資產銷售為收益來源,但顧客真正願意支付的為F公司所提供的特定服務,即購買實體產品時所得到之附加價值。

虛線框框部份顯示出在關鍵活動與通路上有些許之落差,以現階段而言,幫助顧客解決問題為主要之關鍵活動,其中又以出貨反應速度為F公司相較於其他同性質廠商而言較顯優勢之部份。

但以醫療器材產品而言,最主要之關鍵活動在於產品研發,若醫療器材產品期望能與既有商業模式同樣達到在顧客臨時追加產品時能快速反應出貨給顧客,則建議需有少量庫存之存放。

由於醫療器材產品需經過滅菌、檢測等程序,需花費的時間相較於既有出貨期間長,故為了能夠提升交貨能力,未來需注重於產品每年之預估使用量,以保留庫存貨達到醫療器材產業關鍵要素分析之交貨能力。

關鍵活動在產品研發部份則會與醫生們有共同研發醫療器材之專利,而衍生出專利權此項無形資產,亦為關鍵資源之一,但由於F公司規模小,沒有太多資源可一一搜尋產品是否侵權,也沒有太多資金可花費於訴訟費用上。

故F公司基於站在保護自身企業權益之立場申請專利,利用外部專利顧問公司之專利資料庫幫忙搜尋產品是否侵權、是否有可能侵犯到他人的專利,只是申請專利卻也需要考量到申請費、審查費、証書費、以及年費等相關費用,故建議是否可為此項目做固定性提撥,以供後續研發時預備金之用途。

通路方面,目前F公司之醫療器材產品以國內醫學中心為主要銷售據點,但由於較為先進之醫療器材產品多以國外居多,故未來將有機會可發展至國外市場,也可透過信任之貿易商,亦或利用F公司自身之語言優勢,可直接與國外顧客溝通與聯繫,只是需考量到銷往國外之醫療器材產品,各國皆需有醫療器材產品製造、輸入、販賣所需申請之各項執照。

猜你喜歡

國內醫療產業規模與環境與美國有所差異,仍可觀察標竿企業的策略性意涵,在自有資源允許的情況下,聚焦於適合自身的發展重點,以提升獨有競爭力。本文將Baxter成功KPI條列,供企業參考。

當你想要找家餐廳吃飯時,通常是上網找餐廳,再打電話詢問、預訂,若能在網路上一次搞定餐廳搜尋、訂位,同時發出聚餐通知給同行友人,將是多麼方便的事,EZ TABLE網站可以協助你輕鬆完成找餐廳、訂位的需求。

本文提出兩項建議,可在商業模式創新的導入時應用:一、當新商品或新事業在市場上獲得初步的成果後,建議業者多接觸潛在顧客,以了解不同類型顧客間的差異,並藉著了解顧客的採購習性和使用習性,掌握顧客需求以跨越鴻溝,擴大新商品或新事業在市場上的銷售戰果。

國際展會是臺灣生醫產業拓展海外市場、建立品牌形象的重要平臺。然而,由於產業特性與國際法規的複雜性,參展所帶來的效益往往需要長時間的累積。本文將深入探討臺灣生醫廠商在國際展會中所面臨的挑戰與機會,並結合實務經驗,提出具體的改善建議,以協助廠商提升參展效益,加速拓展國際市場。

光會發訂單還不夠 – 採購成本降低與加值策略

上課時間 2026/09/10 ~ 2026/09/10

【職場必學】社群行銷:短影音與影像設計整合應用班 - 請自備筆電

上課時間 2026/05/20 ~ 2026/05/27

財務報表輕鬆讀 - 第二梯

上課時間 2026/10/14 ~ 2026/10/14

AI生圖個人MV影音創作 - 快速上手AI影像與影音創作,打造個人專屬MV🎬 - 請自備筆電上課

上課時間 2026/12/17 ~ 2026/12/17

微笑魔法:優質服務打造難忘的顧客體驗

上課時間 2026/08/11 ~ 2026/08/11

CP管制計畫& PPAP零組件核准程序 - 第三梯

上課時間 2026/07/10 ~ 2026/07/10

AI x Excel最強整合術:效率爆發的工作秘技 - 實體上課與視訊同步 - 請攜帶電腦 - 假日班

上課時間 2026/09/19 ~ 2026/09/19

打造「主動與當責與成長型思維」的高效團隊課程

上課時間 2026/08/07 ~ 2026/08/07

打造專業管理報表:EXCEL樞紐 + 儀錶板工作坊 - 自備筆電

上課時間 2026/08/05 ~ 2026/08/12

7S管理實務應用:5S+安全+節約的全面管理

上課時間 2026/03/10 ~ 2026/03/10