地熱能崛起 綠色希望還是永續挑戰?

- 撰文者:

- 2025/08/01 瀏覽數:1214

文/Louis Wei 圖/達志影像

.jpg)

圖說:在全球追求淨零碳排的浪潮中,地熱能源正悄然崛起,有望成為穩定供電與低碳轉型的關鍵能源。

與太陽能、風能相比,地熱能不受日夜或季節影響,可持續穩定供電。地熱電廠的碳排放量僅為燃煤電廠的5%,且土地使用效率極高,比較一公頃土地設置太陽光電及地熱發電的效益,每年地熱總發電量可達到太陽光電的90∼120倍。

國際能源署預測,到2050年,地熱能可滿足全球8% ∼ 15%的電力需求, 裝置容量上看800百萬瓩(GW)。特別是在電網穩定性需求高的地區,像是數據中心密集的北美和東亞,地熱能正成為科技巨頭競相投資的關鍵綠能選項。

技術革命

使地熱能源更上一層樓

地熱能並非新發現的能源,其在永續能源舞台嶄露頭角的關鍵,在於能源開發技術的革命和創新。

- 增強型地熱系統Enhanced Geothermal System, EGS

解鎖深層能源

EGS技術與提取石油、天然氣所用的水力壓裂技術相似,透過鑿通兩口深達數千公尺的深斜井後,注入流體,以地底的熱能加熱,再從另一口井取出加熱後的熱水及蒸汽,進而推動渦輪機發電。傳統地熱僅限特定地質區如火山帶,EGS可透過高壓水壓裂技術, 在2.5公里深的深層岩層製造人工裂隙,大幅擴展開發範圍。

美國Fervo Energy的內華達州專案,已成功供電Google資料中心。EGS商業化初期面臨的主要瓶頸,是鑽井成本高昂,美國能源部(Department of Energy) 預估隨著技術成熟,其發電成本將在2030年下降至與天然氣相當。

|

名詞解釋 水力壓裂 目前開採天然氣,主要利用地面高壓泵將有固體顆粒的支撐劑,以及加入各種化學物質的淡水,擠入地下的頁岩油氣層,導致含油氣頁岩破碎,釋放天然氣和石油。 |

- 閉環地熱系統Closed-loop Geothermal System, CLGS

降低環境風險

CLGS透過封閉管道循環取熱,避免地下水汙染,特別適合地質敏感區。國際能源顧問公司Argus指出,日本東芝與印尼國家電力公司(PLN) 合作的示範專案顯示,CLGS的環境衝擊比傳統地熱少70%,可應用於攝氏150度以下的低溫地熱區。印尼計劃在2026年推動CLGS商業化,目標市場瞄準環太平洋國家。

- 超熱岩石地熱Super-hot Rock Geothermal, SHR

攝氏400度以上的岩層能源潛力

美國「超熱岩石地熱計畫」正測試鑽探五公里深層,開發溫度超過攝氏400度的岩層。此技術的發電效率可達傳統地熱的兩倍,但面臨材料科學挑戰,現有鑽頭在高溫高壓下易損壞。美國Quaise Energy公司開發的「毫米波鑽井技術」,利用電磁波融化岩石,可望突破此限制,預計2030年進入商業階段。

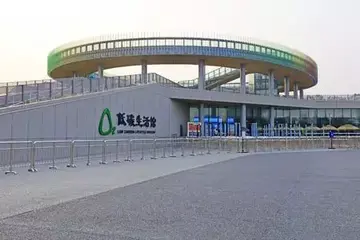

圖說:地熱發電廠可穩定供電,補足間歇性再生能源的空缺,國際能源署預測,到2050年,地熱能可滿足全球8%∼15% 的電力需求。

從美國到台灣

全球地熱產業發展如雨後春筍

隨著地熱開發技術的發展,世界各國爭相推動地熱發展。美國是地熱技術領頭羊,FervoEnergy等新創公司推動EGS商業化,並與Google 合作供電資料中心。美國能源部亦已投入2.5億美元(約新台幣73.15億元)支持EGS研發,目標在2030年前將地熱發電成本降低至每度電0.05美元(約新台幣1.46元)。

在亞洲,日本與印尼也積極布局亞洲市場。日本三菱商事結合傳統溫泉產業推動地熱開發。擁有豐富地熱資源的印尼,也把握機會搭上這波地熱熱潮。東協能源簡報(ASEAN briefing) 指出,印尼是僅次於美國的第二大潛在地熱能國家,該國計劃在2030年前將地熱發電量提升至9GW。在技術創新外,產業推力也扮演關鍵角色。

科技巨頭與新創的能源推力

AI 時代的綠能競賽

推動這一波地熱潮的重要推手,還有Google和Meta。生成式AI等新科技的應用大增,資料中心須有大量電力供應才能滿足龐大的運算需求。為符合全球減碳目標,科技業巨頭不斷尋找太陽能、風力和地熱等潔淨能源來供電。Google 自2021年與Fervo Energy合作,在內華達州建置3.5千瓩(MW) 的EGS電廠,計劃在2030年前將此模式複製至全球資料中心,並與推動全球地熱能源發展的非營利組織Project InnerSpace合作繪製全球地熱資源地圖。

Meta也在2024年宣布,已跟新創地熱技術公司Sage Geosystems 簽約購買地熱能發電,為Meta美國多個資料中心供電,來解決極耗電的AI運算需求。Meta官方聲明指出,這項供電計畫規模為15萬度電(約相當於3.8萬個家庭用電量),將在2027年啟動第一階段供電服務,後續將大規模擴大在美國的地熱能發電使用量。雖然發電地點仍未決定,但大概位置將在洛磯山脈東側地區。在全球地熱熱潮中,台灣也積極投入。然而,地熱能的發展並非毫無爭議。

從清水到未來

台灣地熱能的潛力與挑戰

台灣地熱蘊藏量估計高達33∼ 40GW,具備發展成為主力再生能源的潛力。目前清水地熱電廠已商轉,並有多處案場進行中。政府規劃分三階段推動地熱發展,今年(2025) 目標裝置容量20MW,2030年持續擴大規模至200MW。

與此同時,台灣地熱開發也面臨地質條件、環評、社區溝通等挑戰,需加強法規、技術與社會參與。

地熱的爭議

永續還是綠色假象?

儘管地熱被視為低碳、永續能源,但學者警告,若過度依賴壓裂技術,可能對地下生態造成不可逆的損害,甚至引發地震、地層下陷等風險。此外,地熱開發過程中的土地利用、地下水汙染、硫化物外洩等問題,也需嚴格監管與技術創新。地熱能開發地區的社區權益,也是重要的一環。台灣和紐西蘭地熱開發多位於原住民部落或偏鄉,若忽視社區參與和利益分享,易引發「綠色掠奪」爭議,這也是未來地熱能開發不可忽視的重要課題。

“在ESG 投資熱潮下,如何定義「真正永續的地熱案場」,成為未來標準制定的關鍵。”

隨著增強型地熱系統(EGS)、閉環地熱系統(CLGS) 等技術突破,Google、Meta等科技巨頭積極投資,地熱產業正從邊緣走向主流。國際間已開始討論地熱開發的環境影響、社會參與、治理透明度等指標,未來地熱產業的永續發展,將仰賴多方協作與標準制定。地熱產業正站在新一波能源革命的起點,未來能否成為全球能源轉型的關鍵拼圖,將取決於技術創新、產業協作、政策引導與永續治理的多重合力。

|

地熱能的技術、潛力與挑戰 地熱優勢

技術突破

產業推力

台灣現況

永續爭議

|

【更多精彩內容請見《能力雜誌》2025年8月號,非經同意不得轉載、刊登】

能力雜誌

《能力雜誌》(Learning & Development),為中國生產力中心的出版媒體,以打造「經營管理的品牌+職場價值的推手」為編輯宗旨,提供讀者學得來的經管知識,以及容易用的職場技能,幫助讀者成為能動、能靜、能自主學習的職場菁英、專業經理人。

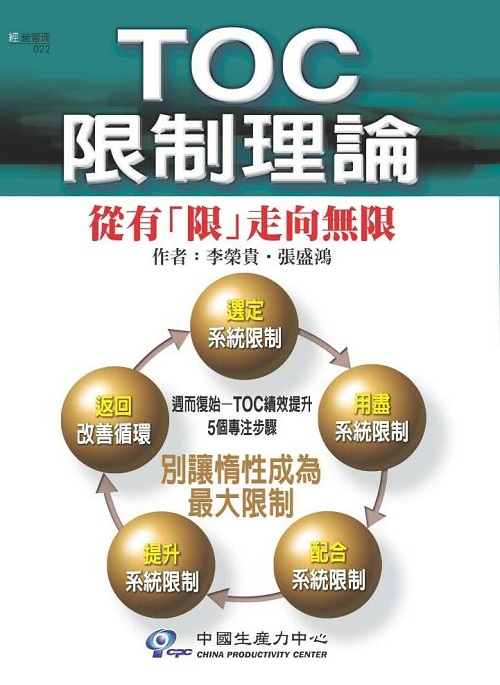

CPC線上書城

財團法人中國生產力中心提供完整的經營管理、顧客服務、人才培育、策略規劃相關書籍,以滿足企業不同層面的需求。

猜你喜歡

21紀的企業領導力,在於改善環保績效,在於轉型為綠色企業的關鍵,成為有遠見且社會所需要的企業,在企業核心策略中加入環保觀點,將企業轉型為綠色企業,除了獲取商業利潤、提升產品效率、降低碳排放,並且使商品增值(也就是有價值導向的環保綠色企業),帶動綠色經濟,讓地球永續發展。

當減碳成為全球大趨勢、成為企業界的社會運動,現今最夯科技物聯網與低碳技術全面接軌,新興的低碳商業模式及低碳服務業將會如雨後春筍般出現,對於台灣及其產業和企業也將會有立即影響,我們該如何及早因應呢?

「能源」一直是世界各國相互爭奪的資源之一,舉凡石油、天然氣等等,而這些天然資源遲早將面臨枯竭命運,來自麥肯錫的史考特·奈奎斯特,長年協助美國能源公司解決管理上的疑難雜症。對於目前的能源問題,發現微軟創辦人比爾。蓋茲對其有著以下的獨特看法,觸發大家對於未來能源發展的思維發想。

2021年11月13日,歷經2週的討論,聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會(COP 26)通過了《格拉斯哥氣候協議》(The Glasgow Climate Pact)。與會的153個國家提出了新的2030年減排目標(NDCs),承諾放棄燃煤發電、停止森林砍伐、減少甲烷排放以及加速內燃機汽車的轉型。為了達成此一目標,與會國同意加速政府、企業和民間社會在能源、電動汽車等領域的對話與合作。

在企業追求淨零與永續的浪潮下,「節能」往往被誤解為犧牲效率或降低舒適,其實不然。本文從顧問觀察出發,指出「最好的能源是節能」,強調節能是最直接、最具成本效益的永續手段。透過能源盤查與聰明管理,企業能用更少創造更多,減少浪費、提升效率,甚至優化員工體驗。節能不只是技術升級,更是觀念與文化的重塑,為企業開啟一條穩健且可行的永續之路。

營運管理系統風險評估過程

上課時間 2026/10/14 ~ 2026/10/14

iPAS 淨零規劃師(中級)-節能減碳技術實務 - 遠距教學 - 科目二 - 第一梯

上課時間 2026/04/09 ~ 2026/04/20

荷重在一公噸以上之堆高機操作人員安全衛生在職教育訓練 - 台南夜間班 - 請上傳原始證書

上課時間 2026/04/01 ~ 2026/04/01

臺灣職安卡--營造作業一般安全衛生教育訓練6小時 - 3/3 - 限本國籍 - 台灣職安卡

上課時間 2026/03/03 ~ 2026/03/03

IFRSs國際財務報導準則實務暨作帳班

上課時間 2026/04/16 ~ 2026/04/23

油壓控制迴路設計基礎班

上課時間 2026/11/30 ~ 2026/12/23

成功的教練型領導Coaching Skill培訓 - <領導力>

上課時間 2026/11/18 ~ 2026/11/18

關鍵時刻出色的應對與表達

上課時間 2026/10/15 ~ 2026/10/15

職場溝通與客訴應對實戰:從「有效」到「心悅誠服」 - LINE@ID:@274aywrg - 侯雪妮老師

上課時間 2026/06/26 ~ 2026/06/26

企業合法節稅規劃與解析

上課時間 2026/08/11 ~ 2026/08/11