企業管理組織行為學之跨文化應用

- 撰文者:

- 2025/10/13 瀏覽數:1774

企業管理相關的組織行為學教科書中,對跨國際地區文化差異的探討引用,富有應用的意趣,影響了The Culture Factor Group跨文化研究,以及企業管理的跨文化溝通與人員教育培訓。因為心理學實證研究(Richard E. Nisbett, 2007)指出,語言會影響思維,西方人和亞洲人存在思想差異(劉世南譯,2007)。在後現代全球化的背景下,這種影響變得更複雜,多半有關語言思維所影響的文化。

The Culture Factor Group跨文化研究基礎在一位知名荷蘭心理學家的文化維度論(Hofstede's Cultural Dimensions Theory)。荷蘭心理學家霍夫斯塔德(Hofstede)的文化維度理論(Hofstede, Geert, Gert Jan Hofstede and Michael Minkov, 2010)包含主要六維度:權力距離、個人主義與集體主義、陰陽性氣質(陽性化程度)、不確定性迴避、長期取向與短期取向(長期導向),及享樂主義與克制(放任與約束):

- 權力距離指數(Power distance index, PDI)

指在組織中地位較低的成員對於權力分配不平等的容忍接受程度。

- 個人主義(Individualism, IDV)

指個人融入集體的程度,與社會成員間互賴的集體主義相對。

- 不確定性迴避指數(Uncertainty avoidance index, UAI)

指社會能在多大程度上容忍未來的不確定性。指數越高,會越想控制未來的不確定性,迴避風險,習慣照章辦事,對非正規的行為多有限制。

- 陽性化程度(Masculinity, MAS)

顯示工作動機競爭性,與陰性化(Femininity)相對。

- 長期導向之遠見(Long-term orientation, LTO)

指社會能做長遠考量的程度,最初名為「儒家動力」(Confucian dynamism)。

- 放任與約束(Indulgence vs. restraint, IVR)

指社會成員在多大程度上意圖控制自身的欲望。

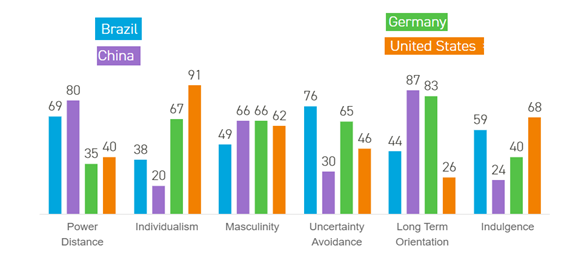

這些維度有助理解東西方不同文化,如何影響社會化、組織行為和人際互動,可參照下圖。

中美德巴四國比較圖(Comparison of 4 countries: US, China, Germany and Brazil.)

資料來源:Piotrus, The Culture Factor Group, 2019.

個人主義(IDV)和放任程度(IVR)美國皆是最高的,東亞中國是最低的;在權力距離指數(PDI)、陽性氣質男性化程度(MAS)和長期導向之遠見(LTO)則反之;歐洲德國有至少三項介於兩者中間。

南美巴西的不確定性迴避指數(UAI)是最高的,最難容忍未來的不確定性,今朝有酒今朝醉的故事,廣為流傳,國民儲蓄率是四者最低的,16.40%在2014年排名第101名;美國的國民儲蓄率,是四者次低的,18.70%在2014年排名第91名;歐洲德國的國民儲蓄率,是四者次高的,27.30%在2014年排名第36名;東亞中國的不確定性迴避指數(UAI)是最低的,國民儲蓄率是四者最高的,46.00%在2014年排名第2名,僅次於阿拉伯地區國家卡達,未雨綢繆、防患未然和有備無患等成語,大家人盡皆知、琅琅上口。

*國民儲蓄率是指國民儲蓄的總金額除以當年GDP,國民儲蓄是可支配總收入減去總消費,包含個人儲蓄、商業儲蓄以及政府儲蓄,但不包含外國儲蓄,以上資料主要是2015年統計出的數據。

至於台灣文化維度比較分數之平均,可參照下圖回看上圖對照。長期導向之遠見(LTO)在東亞都是87分左右,台灣的個人主義(IDV)指數40分低於歐美(美國91分),確實較近似日本的集體主義(台灣只有這項由2014年前的17分進步到40分,日本46分)。

台灣文化維度比較分數圖

資料來源:The Culture Factor Group, 2024.

台灣文化維度比較分數之放任程度49分(IVR)和不確定性迴避指數69分(UAI)皆高於歐洲德國放任程度40分(IVR)和不確定性迴避指數65分(UAI),遠高於東亞新加坡,低於南美巴西,比德國還難容忍未來的不確定性,對未來局勢的控制欲,平均來說更強烈,想迴避風險,傾向維持現狀。

由此可證以下看法有量化依據:日本不論是高齡化或同受儒家思想影響,這些反跟台灣更相近(呂冠緯,2022)。較諸歐美社會,日本社會與台灣社會同為東亞社會,且戰後經濟發展歷程較相似(邵軒磊,2015)。

很難說台灣在社會、文化和教育脈絡上近似美國,與日本完全相異,於壓縮的現代化、競爭的教育、親近工業主義、集權官僚主義、強烈國家主義下(佐藤學,2012),更像相似而不同。拜全球化之賜,跨國文化維度比較已成為可能,近20國比較的細節,可參照附圖。

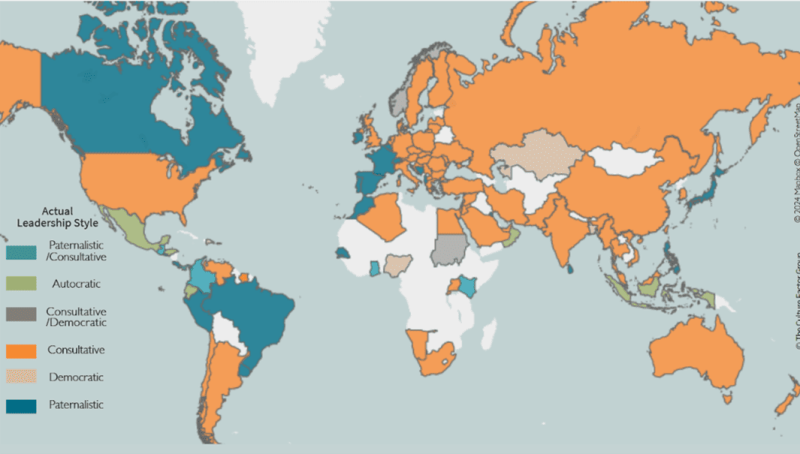

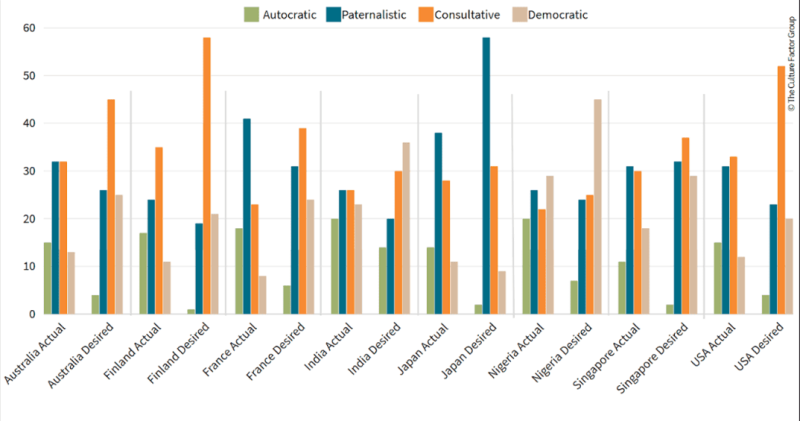

預期的領導力風格分布圖

資料來源:The Culture Factor Group, 2024.

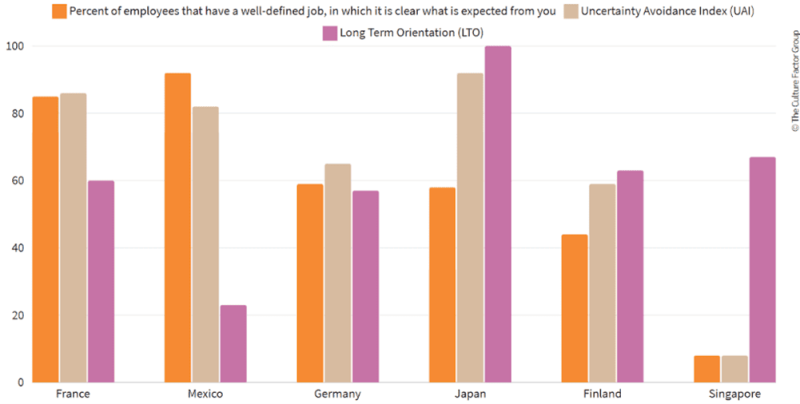

法墨德日芬新六國比較UAI和LTO圖

資料來源:The Culture Factor Group, 2024.

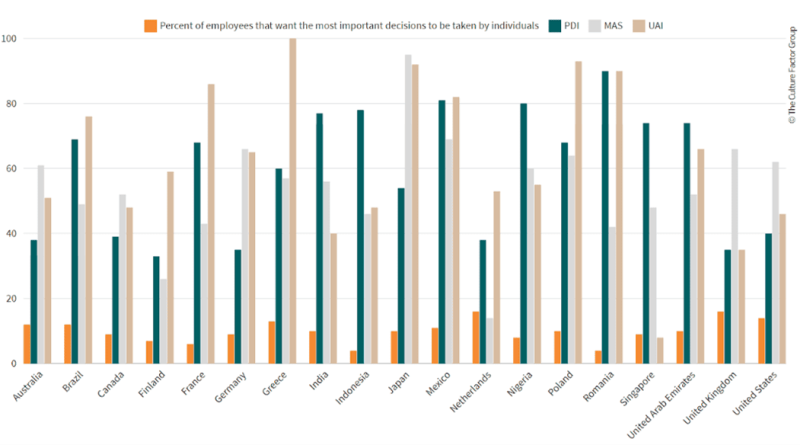

十九國比較IDVs、PDI、MAS和UAI圖

資料來源:The Culture Factor Group, 2024.

預期想要的領導力風格分布和各國實際上的比對圖

資料來源:The Culture Factor Group, 2024.

由上圖可知家父長制(paternalistic)傾向至今存在於東亞日本乃至新加坡,樣本民眾預期想要的家父長制風格比實際上更多;法國家父長制風格比例實際上偏高,不輸日本,多少反映教育權力結構皆算中央集權。

此外,歐美國家則普遍更想要民主、諮詢式風格。美國、亞非洲國家領導力風格實際上比預期的更專制。The Culture Factor Group以大量民間的數據資料,證實社會化和組織行為學的跨文化差異比較。這是怎麼回事呢?

社會化經驗在美國

1930年代以後,均等理念已成為一種國際情境中的主流政治價值(Fowler, 1995)。這促使歐洲、日本和他國仿效美國制度,蔚為風潮(蔡璧煌,2008)。以前台灣教育變革喜看美國,因很多學者從美國回來;近來則喜看芬蘭。但美國或芬蘭,在文化脈絡與歷史背景上,都和台灣相差甚大(呂冠緯,2022)。

有學者也指出:在美國,學校教育雖強調對政府的支持,但由於教育基本內容仍建立在個人主義和民主自由的政治理想上,卻可能產生反對政府或政策之效。校園裡標準化要求最明顯,就常與美國社會鼓吹自由的理想主義矛盾(Wirt and Kirst, 1982)。

事實上是因美國政治文化顯示出三大特性:一、各種社會、種族、宗教團體之間能夠和平相存,彼此存在著高度信任感;二、對國家體制有強烈認同感,政治信任度與支持度都很高;三、對政治體制運作有共識(張世賢、陳恆鈞,2023)。

伊拉薩(Elazar)在《美國聯邦主義》(American Federalism)一書中剖析,認為美國政治文化是由相互矛盾的兩概念所混合而成:一種是主張個人主義(individualism)的市場觀點(marketplace),另一種是主張社區觀點的國家主義(common-wealth)。

市場觀點認為公共關係的存在是個人間或團體間基於自利的動機,經由議價(bargaining)行為所產生的結果。因此主張除必要的干預行為外,政府管理應是愈少愈好。由此種觀點引導出個人自由主義、自由競爭市場的觀念及國家最少干預原則。

社區觀點則強調個人雖有各別利益追求,但為實現共利以及追求更崇高的道德原則,我們須設立及維護一個更佳的政府。本質上這是一個社區主義(communitarianism),強調互相合作、集體行為及公共干預的重要性(Elazar, 1966)。故美國形成了阿蒙與沃巴所稱的公民文化(Civic culture),即社會中的參與文化與偏狹、臣屬兩種文化平衡發展,且兼容並存(Almond and Verba, 1963)。

更細分的話,美國國內存在三類型次級政治文化(Elazar, 1966):一、個人主義型的政治文化(Individualistic P. C.);二、道德型的政治文化(Moralistic P. C.);三、傳統型的政治文化(Traditionalistic P. C.)。個人主義和社區主義相互矛盾又相互融合,形成美國獨特的公民文化。這種政治文化影響美國教育政策至深,例如,強調個人自由和公民責任,但也導致標準化要求與自由主義之間的矛盾。

社會化經驗在日本、台灣及相關地區

雖然美國模式曾是台灣教育的主要參考,但近年來,與台灣文化背景更為相近的日本經驗逐漸受到重視(呂冠緯,2022)。

日本和台灣在文化背景上的相似性(蔡增家,2015),使日本的教育經驗對台灣具特殊參考價值。故下文將顯示台灣與日本文化脈絡的相似性,及其在社會化教育中的意義。東亞同受日本殖民過「充滿儒家色彩的」南韓,家父長制至今猶存,由走「中庸之道」的南韓看台灣相似處也不少(蔡增家,2016),在此補充。

日本儒家文化精神經神道(Shinto)發揚光大,由這兩意識型態灌輸,日本政治菁英及人民大多崇拜天皇並服從國家主義。戰後天皇制雖已虛位化,但是此種家父長制(paternalistic)存在於日本社會(乃至東亞)。例如,在企業界、公司就好比是國家,是員工的認同對象,因此極重視員工忠誠及奉獻精神。

這種認同公司目標及採取終身制(lifetime-employment),是戰後日本經濟成功的一大要素(張世賢、陳恆鈞,2023)。可見日本政治文化的特點,包含集體主義、家父長制、對國家和企業的強烈忠誠等,日本傳統政治文化至今仍然發揮著重要作用,涵蓋曾經的殖民地台灣。

日本雖建立民主制度,但其政治文化變遷過程並不像德國,同盟國認為日本社會要徹底改造,便執行些大型再社會化活動,例如將天皇虛位化,並斷絕灌輸人民崇拜天皇的措施。在學校教育方面,循美國模式,將舊教材課本重新改寫(張世賢、陳恆鈞,2023)。但,日本政治文化特質仍導致長期一黨獨大的局面。政治文化不只影響社會化機構教育政策的制定,也深刻影響了公民參與教育和政治的方式。

日本無論戰前或戰後教育意識型態,其社會化機構(家庭、學校、大眾媒體等)最大目標是由集體主義和順從行為來培養人民共識精神。學校教育在文部省(the Ministry of Education)管轄下,課程內容及教師的資格條件都詳細規定,制式課本內容都符合國家意識型態,教材內找不到批判政府之政策。在工作場所,企業機關更將學校施行方式擴大或濃縮,主要在學習企業標準知識及體驗團體行為。

這些社會化機構採取的方式,儘管維持政治穩定及社會和諧,可也阻止了人民政治覺醒並擴大人民的政治疏離感,導致即便政治參與度高但情感投入度低(張世賢、陳恆鈞,2023)。「集體約束力造就低犯罪率」,故相較法院裁判,日本社會更看重「恥感」的約束力,「老人政治」下,職場比起西方不鼓勵競爭(蔡增家,2015)。

日本人喜好閱讀,人均所讀書籍、雜誌或收看電視節目時間都位居世界前列。這些特質使日本人在全國性投票率都接近70%,遠比美、英兩國高。日本人對於政治性質的會議,尤其是與選舉有關的集會都熱衷參與。

日本人投票率雖高,但心裡或情感的投入度仍低。主因是大部分人民覺得政府領導者並未真正體察民意,瞭解人民需要的是什麼,而政府對財閥所提出的需求有求必應,故一般人民對政治領導者或政治人物大都持有負面形象。

「政治」往往被視為「必要之惡」(necessary evil),更是一「骯髒的事業」(dirty business),所以小孩長大立志當政治人物的比例非常低(Almond and Powell, 1996)。有「台日皆然,造橋鋪路當政績,不惜赤字蓋蚊子館的政治亂象」及「蘊含菊的美,卻又顯露刀的鋒芒」具兩面性(蔡增家,2015)。這或許是由於日本政治文化特質有利中央集權,政府被期望承擔建構理想社會責任的緣故,結果一體兩面。

日本及法國教育權力結構皆算中央集權,政府被期望承擔建構理想社會之責,故教育政策多由中央決定;英國、美國、加拿大等國則較屬於地方分權的體制,教育政策決定權限下放給地方。是否因此,市場取向之教育(新公共管理模式)在這兩體制國家間(大陸、英美海洋法系)產生不同接受度(蔡璧煌,2008),有待後續討論。故下文將概略比較日本、法國的中央集權模式與英美的地方分權模式。

英語系國家傾向於「市場取向」(market-oriented)改革,如增加學校競爭力、私立化和學校選擇;非英語系國家則有不同思考 (Fowler, F. C., Boyd, W. L. and Plank, D. N., 1993; McLean, 1988; Rust and Blakemore, 1990)。前者以英國、美國、澳大利亞、紐西蘭、加拿大為代表,後者則以日本、法國為典型(蔡璧煌,2008)。

日本人團隊意識常對「個人主義」(individualism)敬謝不敏,而法國社會原就對「美國化」(Americanization)敏感(Fowler, 1995)。利益表達的方式上,英國和美國傾向非正式的多元途徑(pluralist approaches),法國和日本則常用直接以正式會議或談判的組合式(corporatist approach)途徑(Rust and Blakemore, 1990)。

法國人性格極特殊,幾乎可同時接受喜好兩種極端的事務。例如,人民對於保守作風的戴高樂總統(Charles de Gaulle)和主張社會主義的密特朗(Francois Mitterrand),幾乎同樣愛戴。法國人的矛盾性格表現在行為是「依理想而言,應投票給左派,但就自利行為而言,則應投給右派。」此外,在公眾場合人民表現出贊成削減政府權力,但私下又希望擁有強力的政府。

個人的行為特徵如此,國家的體制亦然。例如,法國第五共和1962年以來,最大的特徵便是敵對的兩派,從事聯盟競選,其一屬右派,另一個屬左派。此種情形在1969年時曾一度中斷,此後又恢復。對此,學者稱之為「兩極化」(polarization)。但近年來,左派與右派人士皆企圖向中間靠攏,曾走向溫和及現實主義(張世賢、陳恆鈞,2023)。上述以法國為例,分析儘管國內文化有多元性和矛盾性,共同的語言、文字畢竟影響了教育、技術、思維文化。

值得注意的是,全球化影響教育,兩者並非相互排斥,而是相互作用,並非點對點改變重心,任何企業或組織管理的跨文化溝通與人員教育培訓,皆能借鑑。

【參考資料】

- The Culture Factor Group. (2024). GLOBAL REPORT 2024: A CULTURAL GUIDE TO MANAGEMENT.

- Hofstede, Geert, Gert Jan Hofstede and Michael Minkov. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind, 3rd Ed. New York: McGraw-Hill.

- Gross national saving. 美國CIA中央情報局[2015-10-02]

- Almond, G. A. and Verba, S. (1963). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Almond, G. A. and Powell, G. B. (1996). Comparative Politics Today: A World View. Harper Collins.

- Elazar, Daniel J. (1966). American Federalism: A View from the States. Crowell.

- McLean, M. (1988). The conservative education policy in comparative perspective. British Journal of Education Studies 36, 200-217.

- Fowler, F. C., Boyd, W. L. and Plank, D. N. (1993). International school reform: political considerations, in Jacobson, S.L. and Berne, R. (Eds.), Reforming Education. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

- Fowler, F.C. (1995). The international arena: the global village, in Scribner, J.D. and Layton, D.H.(eds), The Study of Educational Politics: The 1994 Commemorative Yearbook of the Politics of Education Association. London: The Falmer Press.

- Rust, V. D. and Blakemore, K. (1990). Educational reform in Norway and in England and Wales. Comparative Education Review 34, 500-522.

- Wirt, F.M. and Kirst, M.W. (1982). Schools in Conflict. Berkeley, CA: McCutchan.

- 劉世南譯(2007)(Richard E. Nisbett, 2007)。思維的疆域:東方人與西方人的思考方式為何不同?。聯經。

- 佐藤學、黃郁倫、鐘啟泉(2012)。學習的革命:從教室出發的改革。天下雜誌出版。

- 呂清夫(1996)。《後現代造形思考》。高雄:傑出出版公司,頁9。

- 呂冠緯(2022)。推薦序--從宏觀視角看學習變革。學習的革命2.0:AI與疫情如何改變教育的未來。親子天下出版。

- 蔡增家(2015)。上一堂最好玩的日本學:政大超人氣通識課「從漫畫看日本」。先覺。

- 蔡增家(2016)。上一堂最好玩的韓國學:政大超人氣教授帶你從韓劇看韓國社會、政治、外交與兩韓關係。先覺。

- 蔡璧煌(2008)。教育政治學。五南。

- 邵軒磊(2015)。發展理論與世代論述—以戰後日本社會經驗為例。東亞研究,46(1),頁35-64。

- 張世賢、陳恆鈞(2023)。比較政府。五南圖書出版股份有限公司。

~~作者推薦~~

- 《超級決策者:AI 時代的決策科學與實踐》

- 作者:克勞迪奧.費瑟, 丹妮拉.勞雷羅.馬丁內斯, 凱洛琳.弗朗根柏格, 斯特法諾.布魯索尼

- 譯者:顏敏竹, 張家寧

- 出版社:中國生產力中心

CPC線上書城

財團法人中國生產力中心提供完整的經營管理、顧客服務、人才培育、策略規劃相關書籍,以滿足企業不同層面的需求。

猜你喜歡

大陸台商企業要能在中國躍昇發展,要能重視當地人力資源管理,因此人力資源管理的在地化就變成當務之急。台商人力資源在地化必須要能認識大陸當地勞動環境,有效招募優秀當地人才、給予優秀當地人才在組織內的發展與培訓、根據績效給予差異化的薪酬福利、促進外派台幹了解當地文化,減少管理衝突。

人與人之間的「距離」,在某種程度上是會影響商業溝通與決策的。每個國家與族群的文化不同,對於商業溝通與人際距離接受程度也不同,人際距離的拿捏對於緊湊密集的商業溝通尤為重要,不可不謹慎看待。面對跨文化商業溝通領域,培養高敏感度的文化適應與接納能力、獲得對手認同,且避免碰觸對方的「隱形地雷」,都將是跨國專案與商業溝通成功與否的關鍵。

我們至今仍然期望我們的孩子、下屬、後輩要「乖」,於是即便西方科技已經迅速茁壯,那一群金髮碧眼的人被訓練獨立思考、批判、創造力已經遠遠超越我們,我們仍在告訴孩子儒家的典籍是多麼權威不可挑戰,我們的教育方式依然是「乖,把這些記下來」

歐洲慢生產力是一種反對急功近利和追求數量化成果的生產模式,提倡的是一種長期、可持續及平衡的工作與生活方式。強調質量、創新、健康、可持續和個人幸福感,透過這些方式來提升整體社會的生產力。

工作流程優化與創新方法

上課時間 2026/11/04 ~ 2026/11/04

【Total Productive Management】自主保養及計畫保養 - 設備管理從小地方做起

上課時間 2026/06/18 ~ 2026/06/18

防火管理人訓練初訓班(桃園班)

上課時間 2026/05/14 ~ 2026/05/15

觸動消費者的心:養出忠誠顧客的行銷心法 - LINE@ID:@274aywrg - 霍元娟老師

上課時間 2026/11/06 ~ 2026/11/06

【ESG永續發展系列課程一】永續策略與跨部門協作:打造企業永續執行力 - 適用採購/物流管理/永續發展主管及人員 - 完成報名請勿繳費待上課通知

上課時間 2026/07/29 ~ 2026/07/29

AIAG-VDA FMEA 失效模式與效應分析 - 南科班 - 第三梯

上課時間 2026/09/16 ~ 2026/09/16

十倍速提升企業競爭力

上課時間 2026/09/16 ~ 2026/09/16

企業運用人工智慧和大數據分析實務

上課時間 2026/08/15 ~ 2026/08/15

公共工程品質管理人員回訓班 - 實體景觀工程施工技術實務(假日實體) - 確認開班

上課時間 2026/04/11 ~ 2026/05/09

研發專案計畫與管控技巧研習班 - 南科班 - 第一梯

上課時間 2026/08/07 ~ 2026/08/07